Castel del Monte è un edificio del XIII secolo costruito dall'imperatore Federico II in Puglia, nell'attuale frazione omonima del comune di Andria, vicino Santa Maria del Monte a 18 km dalla città.

È situato su una collina della catena delle Murge occidentali, a 540 metri s.l.m.

È stato inserito nell'elenco dei monumenti nazionali italiani nel 1936 e in quello dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO nel 1996.

Storia

La nascita dell'edificio si colloca ufficialmente il 29 gennaio 1240, quando Federico II Hohenstaufen ordina a Riccardo da Montefuscolo, Giustiziere di Capitanata, che vengano predisposti i materiali e tutto il necessario per la costruzione di un castello presso la chiesa di Sancta Maria de Monte (oggi scomparsa). Questa data, tuttavia, non è accettata da tutti gli studiosi: secondo alcuni, infatti, la costruzione del castello in quella data era già giunta alle coperture.

Incerta è anche l'attribuzione ad un preciso architetto: alcuni riconducono l'opera a Riccardo da Lentini ma molti sostengono che ad ideare la costruzione fu lo stesso Federico II. Pare fu costruito sulle rovine di una precedente fortezza prima longobarda e poi normanna. Probabilmente alla morte di Federico II (avvenuta nel 1250) l'edificio non era ancora terminato.

Fu raramente adibito a feste; fra queste nel 1246 si ricordano le nozze di Violante, figlia naturale di Federico e Bianca Lancia con il conte di Caserta Riccardo Sanseverino.

A partire dal XVII secolo seguì un lungo periodo d'abbandono, durante il quale il castello venne spogliato degli arredi e delle decorazioni parietali di marmo (le cui tracce restano visibili solo dietro i capitelli) e divenne oltre che carcere anche un ricovero per pastori, briganti e profughi politici. Nel 1876 il castello venne infine acquistato (per la somma di 25.000£) dallo Stato italiano in condizioni di conservazione estremamente precarie, che ne predispose il restauro a partire dal 1879. Nel 1928 Il restauro diretto dall'architetto Quagliati rimuove il materiale di risulta all'esterno del castello e demolisce parte delle strutture pericolanti, ricostruendole in seguito per dare al castello un aspetto "ringiovanito"; questo non ne arrestò il degrado e si dovette procedere con un altro restauro tra il 1975 e il 1981. Nel 1936 fu dichiarato monumento nazionale.

Nel 1996 l'UNESCO lo ha iscritto sulla lista dei Patrimoni dell'umanità per la perfezione delle sue forme e per l'armoniosa unione degli elementi culturali del nord Europa, del mondo islamico e dell'antichità classica, tipico esempio di architettura militare del medioevo.

Descrizione

Pianta

Pianta L'edificio ha pianta ottagonale (lato esterno: 10,30 m intervallo tra le torri più diametro di ogni torre: 7,90 m) e ad ogni spigolo si innesta una torretta a sua volta ottagonale (lato 2,70 m), mentre l'ottagono che corrisponde alla corte interna ha lati la cui misura varia tra i 6,89 m e i 7,83 m. Il diametro del cortile interno è di 17,86 m. Il diametro dell'intero castello è di 56 m, mentre il diametro di ogni torre è di 7,90 m. Le torri sono alte 24 m e superano di poco l'altezza delle pareti del cortile interno (20,50 m).

Interno

La tromba di una delle scale a chiocciola

La tromba di una delle scale a chiocciola Lo spazio interno è suddiviso in due piani, rialzati rispetto al piazzale antistante di 3 e 9,5 metri rispettivamente. Le stanze, trapezoidali, sono divise da muri che congiungono gli spigoli dell'ottagono interno e gli spigoli di quello esterno, dove si impostano le omologhe torri.

Il problema della copertura delle stanze è risolto scomponendo il trapezio iniziale in un quadrato centrale e due triangoli laterali. Il quadrato centrale viene coperto da una volta a crociera, mentre i due triangoli laterali sono sovrastati da due spicchi di volta a botte per ciascuna stanza. Al centro di ogni volta a crociera, nell'intersezione tra i costoloni, fuoriesce dall'intradosso una chiave di volta estradossata diversa per ogni stanza. I costoloni non hanno una funzione di portanza statica, ma hanno esclusiva funzione decorativa. Le volte a botte sono costruite seguendo l'andamento dei muri esterni relativi a quella parte della costruzione. Per quanto adiacenti, i due tipi di volte utilizzate sono completamente indipendenti: nell'intersezione tra le stesse, infatti, si può notare come l'orditura presenti una discontinuità, provocata da una sfasatura nella composizione delle due coperture contigue.

Il piano di imposta della volta è sottolineato da una cornice, ripresa anche nel capitello sopra le colonne portanti.

La comunicazione tra il piano inferiore e quello superiore è assicurata dalla presenza, non in tutte le otto torri, delle scale a chiocciola. Le scale si sviluppano secondo un senso antiorario e constano di 44 gradini trapezoidali che si dipartono, ognuno in un unico masso lapideo, da una colonna centrale del diametro di circa 22 centimetri.

Il piano superiore, per quanto ricalchi la struttura del piano inferiore, si presenta più raffinato e curato: i costoloni che sorreggono le volte sono più slanciati, ed ogni sala è vivacemente illuminata dalla presenza delle finestre bifore o, in un caso, trifora. La particolarità di queste finestre è la presenza di gradini e di sedili che le fiancheggiano. Lungo le pareti di ogni sala corre un sedile al di sotto della base delle colonne.

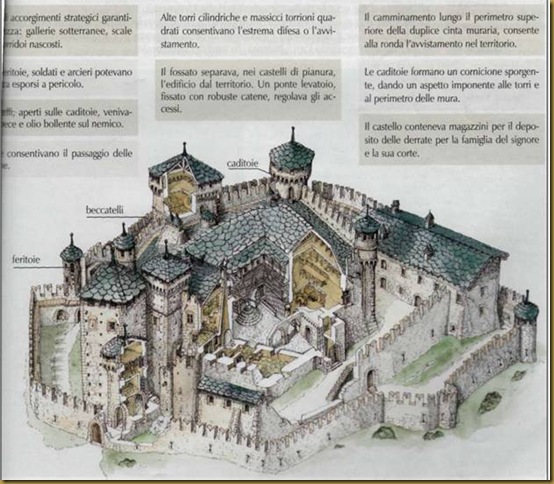

Degno di particolare attenzione, all'interno del castello è il marchingegno di manovra dell'antica saracinesca di chiusura del portale principale, visibile con tutti i cavedi necessari, all'interno della muratura portante, per lo scorrimento delle catene che lo sostenevano.

Esterno

Entrata Il portale di ingresso principale si apre sulla parete della struttura ottagonale orientata approssimativamente ad est, vale a dire di fronte al punto in cui sorge il sole in coincidenza degli equinozi di primavera e d'autunno. Ad esso si accede attraverso due rampe di scale simmetriche, disposte a tenaglia ai lati dell'ingresso, ricostruite nel 1928.

A differenza del semplice ingresso secondario dalla parte opposta (orientata a ponente) dell'edificio (costituito da un semplice portale ad arco a sesto acuto), l'ingresso principale è decorato con due colonne scanalate che sorreggono un finto architrave su cui si imposta un frontone di forma cuspidale.

Ogni parete presenta due finestre: una monofora in corrispondenza del primo piano ed una bifora per il secondo piano, non sempre in asse tra loro. Da questa regola si discostano le facciate orientale ed occidentale (quelle in cui sono posti i due portali) che non presentano la monofora, e la facciata settentrionale, che presenta una trifora per il secondo piano. Ulteriori feritoie sono presenti sulle torri, per dare luce alle scale a chiocciola interne.

Dal punto di vista strutturale è importante notare come le mura tra le torri si ergano direttamente dal terreno, mentre le torri presentano uno zoccolo, messo in risalto nella parte superiore da una cornice in stile gotico.

Ad ulteriore prova della perfezione strutturale dell'edificio si può notare come le tangenti ai lati del cortile interno si incontrano precisamente al centro delle torri ottagonali.

Cortile interno

Vista del cortile interno

Nel cortile interno la compattezza delle mura è attenuata solo dalla presenza di tre ingressi nella parte inferiore e tre "porte finestre" nella parte superiore. La sensazione all'interno del cortile è che tutto il primo piano funga da zoccolo per il piano superiore, alleggerito dalla presenza di archi ciechi.

Si pensa che al centro di questo cortile in precedenza ci fosse una vasca anch'essa ottagonale, costituita da un unico blocco di marmo che secondo la leggenda doveva rappresentare il Sacro Graal rimasto per un periodo all'interno di questo castello.

Sotto la vasca, al centro del cortile, al di sotto del piano di calpestìo è presente una grande cisterna per la raccolta delle acque piovane, aspetto tenuto in gran conto in questo edificio tanto che erano presenti altre cinque cisterne di raccolta all'interno delle torri. Tuttavia attualmente quella al di sotto del cortile interno è l'unica funzionante.

Le alte pareti da cui è formato il cortile interno danno l'idea di trovarsi all'interno di un pozzo che, nella simbologia medioevale rappresentava la conoscenza.

![CASTELDELMONTE_thumb[10] CASTELDELMONTE_thumb[10]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZ8yLIawQqlV-ZuSTqZVPVk30JgDGkeyFkPw0brsHgqvbDaO2M5UVTCclsVFhpgPquHd2j-_oO0Cp-Wq4F6luSxOviwRGbz7lnvRPM3648AeYw-2GoEQ1uXzXlbgDvmctlqrfZZSpe5T4/?imgmax=800)

![castel del monte_thumb[6] castel del monte_thumb[6]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrzc1osj8CqaTOTexEptMAN6QW8LUWScbJcI0LUOJ8xmXwwDD9WxbE8722sv1sZFHyeyTB8-CKCDOTq9n6rlvI0ARmXhO0pwhswW6yqCdIJP9QBjV0rcWppoFQn6MD1YttmDdGJMN3IAo/?imgmax=800)

![castelloschema_thumb[18] castelloschema_thumb[18]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaJhduMF-dMdX3myctI1_2y7SulAsAaoYqaPhUZ92A49QDSIjwI8yKXJBt8ryMbyC4eWBmpe9m3ru6HR5VizJ8zLY75SVMdYvSWpybThEMmiymynUVnVlwRp7GHy-aH7GSzxMylx_tdiM/?imgmax=800)

![arbeitszimmer_q_thumb[1] arbeitszimmer_q_thumb[1]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmhcttQrkIGhyphenhyphen6Al126sXKLz9-XAk4JNQ0k4XiHlQLa6oHxtH_PPCeoVySOi4E4bC8WcZf3SGFyS0OPf-x9JF9WmAjhiRk57UzkyHFqcLj4A5xWlg0bIArw5REzLC9hRKV5KiOdouEmJ4/?imgmax=800)

![sala del trono_thumb[1] sala del trono_thumb[1]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvmhFQLPBnnIYXcrGDNIUaXn01Qr-2cIFbFtEHdOorLDIREB_alQAdu2Q8E5LLJOK8gM2IsTICsZMjqSJ7SoIb_PHWJE5CnI2yqDcCGfK_c5KIJ2MNb3XWAILwAABK9lyhew5MJJsT9-o/?imgmax=800)

![01 (1)[3] 01 (1)[3]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgl0URiiNqPPSGnoggPsUbXzVYsGgtDKRZtbYKLq8vFNLljr2Iicaqany1HO4mYP_EAXzLiGefQpZZWFNArbBOhiEEB0TeCLyi7VZIjvb7Wv3qBTKMouNtP-2QIJAsEtxEv7xeUbeZ2cwU/?imgmax=800)

![01 (1)[3][4] 01 (1)[3][4]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhasSdkJWk1fI4Tk3CFiNcqp_GKacLccWUSkK9oSVcTOHFecBLUrTkbYt1mB909pWe8HqpQ5nQvkYRl-NOqGN35Tc6W9nYCo7FsiL2sm-HGK1q9Q_AyMX5jL4wkbiGM7jPDwKbVU_IV7I4/?imgmax=800)